Thirdness

Foto: Henrik Strömberg

Ausgestellte Arbeiten

Zur Ausstellung

Die Ausstellung befasst sich thematisch mit den Möglichkeiten der Wahrnehmung und nimmt als Impuls die aus der Zeichentheorie kommende kategorische Gliederung des amerikanischen Philosophen Charles Sanders Peirce. Als Begründer der Semiotik befasste sich Peirce zeitlebens mit Zeichensystemen und entwickelte, u.a. seine triadisch aufgebaute Kategorienlehre Erstheit (firstness), Zweitheit (secondness) und Drittheit (thirdness). Doch fernab von dieser klassischen Herangehensweise zwischen dem Bezeichneten (Signifikat) und Bezeichnendem (Signifikant), wie es Jaques Lacan oder auch Ferdinand De Saussure terminologisch festlegten, geht es um Übertragungswege, die nur in einer indirekten Übermittlung wahrnehmbar sind – etwas, das sich zwischen den festgelegten Kategorien verbirgt; ein offener Raum, der eine Idee, einen Gedanken, einen Zustand, eine Bewegung trägt, aber vom Betrachter mehr als das Entziffern eines eindeutig kommunizierten Objektes fordert. Thirdness als gleichzeitig determinative, einzig mögliche und – hier entscheidend - offene Verbindung stellt genau jene Leerstelle dar, die sich vor und nach den Worten „aber" oder „und" bilden, bei denen ein Davor und Danach erwartet wird. Ohne diese Sinngebenden Informationen entstehen Verknüpfungen aus einer individuell geprägten Vorstellungskraft, deren Entschlüsselung, wenn überhaupt, in der Selbstreflexion zu finden sein wird.

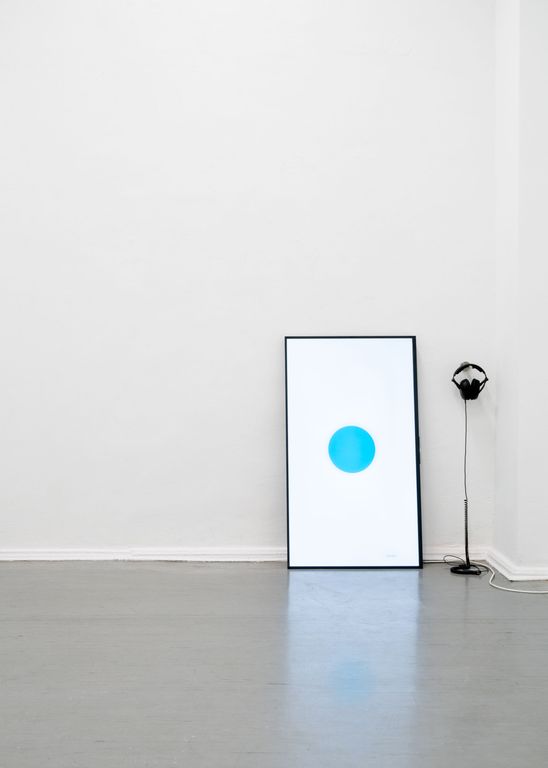

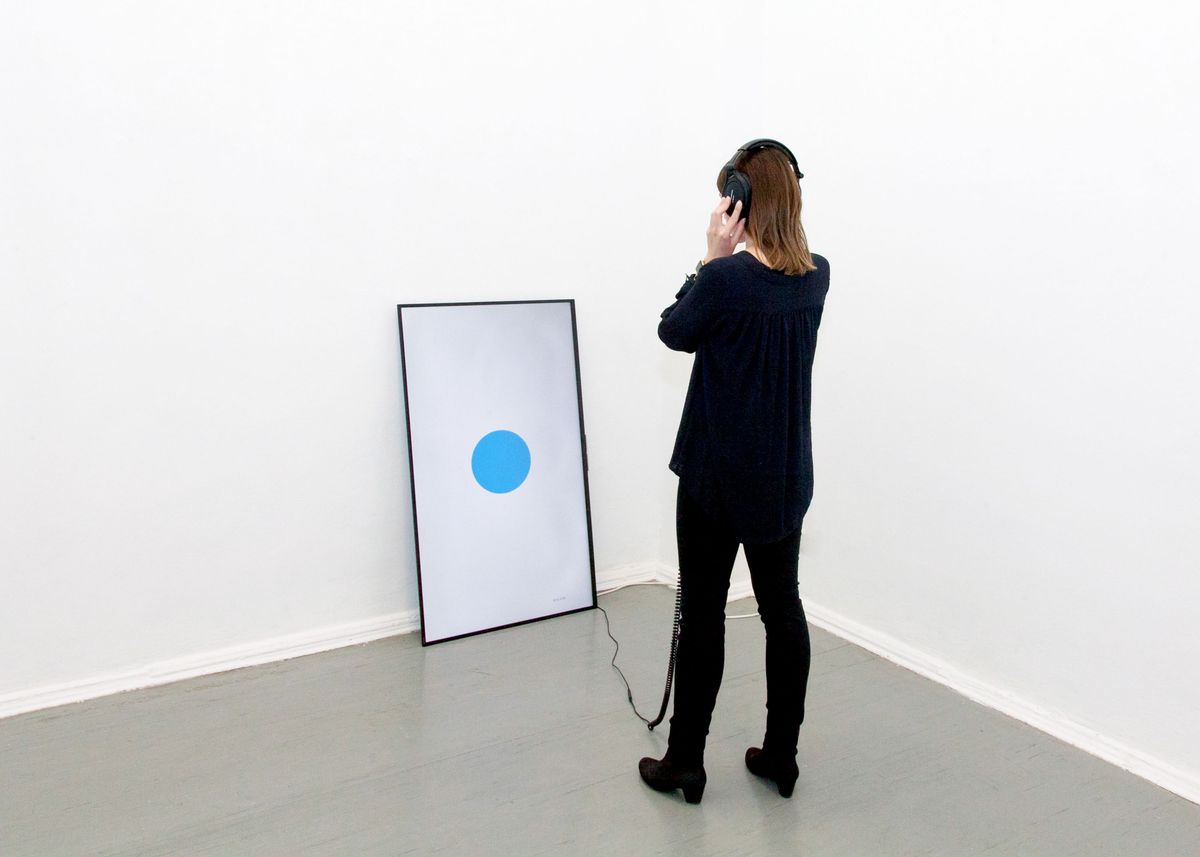

Als literarisches und performatives Werk der Ausstellung wird ein Auszug aus Jens Soneryds neuer Publikation The Herbarium - eine Sammlung von Wörtern und Pflanzen, wie Blättern, gepressten Blumen, Moos und Flechten unter dem Titel Thirdness is a Pattern, Notes from the Herbarium (2017) multimedial erfahrbar sein. Soneryd setzt sich in dem Exzerpt seines hybriden Gesamtwerkes mit der Dialektik zwischen dem gesprochenem und dem geschriebenem Wort auseinander. In einer Lesung geht er performativ dem Wort als Ereignis und somit Lebendigem nach, welches er dem geschriebenen Wort in Form eines Objektes, ergo Erhaltenem gegenüberstellt. Dabei geht es ihm, vor allem um semiotische Ansätze, die unsere Rezeption theoretisch, aber insbesondere phänomenologisch untersuchen. Inspiriert durch die Peirce'sche Zeichenlehre und der oft rätselhaft auftretenden „dritten Kategorie" konzipiert Soneryd auf diese Weise nicht zuletzt auch den thematischen Rahmen der Ausstellung thirdness.

Johannes Wald vereint in seinen Arbeiten Pedestal for a Muse (2013), left to cool (anger, disgust, fear, joy, sadness and surprise cast in bronze) (2014) sowie studying the greeks' grace #63 (2012) Momente und Gegebenheiten, die aus der bildhauerischen Arbeit heraus in keiner direkten Weise kommuniziert werden. Mehr verweisen sie auf Zustände, die sich erst noch bilden könnten oder im Vorfeld bereits gebildet haben. Im Wesentlichen sind dies existentielle Bezüge, die das „Sein" prinzipiell hinterfragen. Ab wann ist ein Objekt, ein Gegenstand, ein Gedanke existent? Zwischen den einzelnen Stationen des Entstehens greift Wald einen Zustand auf, der sich nur im eigentlichen Schöpfungsprozess wahrnehmen lassen könnte oder letztlich auch nur als ein freistehender Gedanke auftreten kann. Ob es ein Podest für eine imaginäre Figur ist oder sechs Gusskanälen, die den Titel der sechs Grundemotionen (nach dem Psychologen Paul Ekman) tragen oder eine Projektion eines Faltenwurfs auf einer Marmorplatte besitzt keines dieser Werke die Form des Angedeuteten. Bildhauerei als Handwerk und Medium der Kunst tritt in ihrer Eigenschaft als dreidimensionales Objekt auf. Wald setzt sich formal und inhaltlich mit diesen aus der Klassik hervorgegangen Attributen auseinander und projiziert jene Kategorien und Codes mit einem neuen Verständnis auf Flächen eines neuen Selbstverständnisses – nicht zuletzt sind seine Skulpturen der Versuch seine eigene im Zwiespalt verankerte Position zwischen einem Bildhauer und Konzeptkünstler zu reflektieren.

Carsten Becker untersucht mit seinen historisch sowie philosophisch geprägten Arbeiten festgelegte Systeme und Codes, verwertet und entziffert sie und hinterfragt was von ihnen übrig bleibt. Beckers multimediales Langzeitprojekt Activity Tableau (2016) und Past nor Present (2016) befasst sich mit dem Mechanismus der absoluten Durchsichtigkeit und dem damit einhergehenden Steuerungspotential. Die zweiteilige Installation besteht aus mehreren Siebdruck-Tafeln Activity Tableau und einer programmierten Grafik, genau genommen einer Website Past nor Present. Seit 2000 dokumentiert Carsten Becker seine täglichen Arbeitseinsätze als digitalen Datensatz. Die Ergebnisse aus einem Jahr werden basierend auf einer programmierten Vektorgrafik in ein Muster übertragen und mit einer dem Farbspektrum des Lichtes folgenden farblichen Zuordnung als Siebdruck visualisiert. Wie ein Fingerabdruck offenbart sich ein Muster seines Arbeitseinsatzes – doch nur er hat einen emotionalen Zugang zu dem Abbild seiner Arbeitsmoral. Die programmierte Grafik verknüpft sowohl die analogen als binären Auswertungen seiner Arbeit. In hybrider Form wird Vergangenes als gegenwärtig erfahrbar. Recherchen zu dieser Arbeit führten zu einer intensiven Beschäftigung mit dem RAL Farbsystem, welches als standardisierter Farbenkatalog in der Produktion eingesetzt wird. Die RAL-Farben wurden von den Staatsorganen zur Zeit der Weimarer Republik definiert. So verwertet Becker in seiner neuen Arbeit Panzergrau, Sandgrau, Dunkelgelb (2017) die Farben Schwarzgrau (Lackierung der deutschen Panzer zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, im heutigen RAL-Fächer unter der Nummer 7021 vorhanden) Sandgrau (deutsche Tarnfarbe in Afrika; aus dem RAL-Fächer gestrichen) und Dunkelgelb (zu Kriegsende die erste deutsche Infrarot-Tarnfarbe; keine RAL-Nummer wegen Geheimhaltung) in seinem Triptychon als Teil seiner historischen Serie der Farbanalyse.

Michaela Zimmers Arbeiten 170801, 170802, 170803 (2017) sind verankert zwischen Performance, Malerei und Bildhauerei und lassen sich wie auch Soneryd's Publikation als hybrides Gesamtwerk zusammenfassen. Zimmer vereint in ihrer langjährigen künstlerischen Auseinandersetzung Raum, Körper und Objekt durch die Bewegung. Intuitiv und aus einem hochkonzentrierten physischen Zustand erzeugt sie Farblinien, -striche und -flächen deren Ursprung für den Betrachter nicht zu erkennen ist. Als ergänzendes Material verwendet sie Folien, deren Gebrauch und Deutung ebenso in unterschiedliche Richtung geht wie auch ihre performative Malerei. In Schichten gliedert sich ihr Werk, baut sich auf wie eine Komposition aus assoziativen Bewegungen. Peirce Kategorienlehre lässt sich in Zimmers Arbeiten am deutlichsten umsetzen. 1. Die Bewegung, die die reine Qualität, den Ursprung bildet. Der Zeitpunkt des Geschehens ist nicht erfahrbar. 2. Die bespielte Leinwand, deren Auftrag sichtbar ist. Im Jetzt erfahrbar. 3. Die Bewegung in der Leinwand. Mit dem Bewusstsein des Entstehungsprozesses wird der Moment der Bewegung vorstellbar und auf diese Weise indirekt erfahrbar. So klar die Aufschlüsselung sein mag, so sehr verhüllt die partiell aufliegende Folie die Oberfläche der Leinwand und wirft den nächsten Schleier über eine mögliche Erkenntnis. Hier werden Prägungen und Assoziationen des Rezipienten angeregt. Dreidimensional wölben sich Falten und Farben, initiieren ein Ratespiel und alsbald geht es nicht mehr um die dahinterliegende Zeit, sondern vielmehr um das was man im gegenwärtigen Augenblick sieht.

Henrik Strömberg arrangiert in seinem Projekt Compost bereits existierende, aus dem soziokulturellen Kontext entwendete Gegenstände collageartig zu einem neuen visuellen Muster. Mit dem Medium Fotografie nähert sich Strömberg Überresten aus der Natur und Gesellschaft und vermengt diese zu einem neuen „Nährboden". In die aus drei Holzvitrinen bestehende Installation tell tale (2017) setzt er einige wenige Gegenstände, aber meist Abbildungen von Korallen, Pflanzen, Keramiken, Skulpturen oder auch abstrakten Licht- und Formbrechungen zu einer filigranen Sammlung menschlicher Symbolwelt mit-einander und erzählt von einem Moment, der aus verschiedenen, nicht zusammenhängenden und vor allem gegensätzlichen Ereignissen neu kreiert wurde. Auswahl und Positionierung der Bilder und Objekte sind das Ergebnis einer sensiblen Struktur von Empfindungen, deren Akzentuierung als Wegweiser dient. So kombiniert Strömberg fotografische Abbilder, die in ihrer konditionierten Wahrnehmung nicht konträrer sein könnten, z.B. Brennelementkugeln eines Kernreaktors stehen im Dialog mit einem in fast vollendeter Form nächtlich scheinenden Vollmond. Die zwei fotografischen Arbeiten by the trail 1 & 2 ergänzen die Vitrine in ihrer inhaltlichen und formalen Differenz und spiegeln durch ihre ursprünglich natürlichen und graphisch formulierten Beschaffenheit den Gegensatz von Verwelkung und Wachstum. Sie geben jeweils das vegetative Umfeld eines tropischen Regenwaldes wieder, jedoch in verschiedenen Stadien des Seins. Auch hier lassen sich die triadisch angelegten Interpretationsabläufe von Peirce methodisch anwenden.

Mit freundlicher Unterstützung durch Designfunktion Berlin