Die unheimliche Schönheit der Effizienz

Auszug aus: Kunst und Standards. DIN-Normen und RAL-Farben in Carsten Beckers Werkserie DIN

Behandelte Arbeiten

Im allgemeinen Bewusstsein sind Normen als Grundlagen gesellschaftlicher, technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen verankert, als Strukturgeber exakter und reproduzierbarer Objekte. Normen sind in Regelwerke gegossene Effizienz, mit Normen wird die Welt im aufklärerischen Sinne geordnet.1 Kunst hingegen wird häufig als deren Antipode angesehen: als ein geniehaftes, chaotisches Arbeiten, das Unikate erschafft. Tatsächlich verbindet beide Sphären ein jahrhundertealtes Wechselspiel voller Inspiration, Kollaboration und Aushandlungskämpfen.2 Das lässt sich auch am Werk des Berliner Künstlers Carsten Becker beobachten; in seinem seriellen Arbeitszyklus DIN (2019—2022) treffen industrielle Normteile auf konzeptuelle Fotografie.

Der Duden definiert Normen als Vorschriften, Regeln und Richtlinien für Produkte und Materialien und Verfahren.3 Dahinter steckt jedoch die Suche nach der Standardisierung, nach Regelmäßigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit — alles Themen, die auch in der Geschichte der Kunst eine Rolle spielten, so etwa in der Conceptual und der Minimal Art der 1960er und 1970er Jahre. Aber auch die Suche nach den idealen Proportionen, etwa in Form des sogenannten Goldenen Schnitts, des vitruvianischen Menschen und nahöstlichen Ornamenten, zeugen von einer langen und inspirierenden Wechselwirkung der Normung mit der Kunst. So wurde etwa darüber debattiert, inwiefern die Natur mit ihrer Fähigkeit zur Musterbildung, Repetition und effizienten Form, beispielsweise in Blütenständen und Blattadern, ein Beweis für göttliche Allmacht sei.4 Auch das serielle Arbeiten, bei dem es bis zur Moderne darum ging, das künstlerische Können durch die exakte Wiederholung einer vorhandenen Form zu beweisen, greift der industriellen und militärischen Norm vor, in deren Frühgeschichte es um die Austauschbarkeit und die akkurate Gleichheit von Schrauben und Waffenteilen ging.5 In der Moderne wandelte sich die künstlerische Serialität dann eher zu einem gestalterischen und bildkonstituierenden Konzept, das Hierarchien mit Gleichförmigkeit bekämpfen wollte und die Auflösung des Künstlerselbst suchte, so etwa bei Ellsworth Kelly, On Kawara oder Hanne Darboven.6

Die wirtschafts- und staatsnah organisierte Normung, wie sie etwa durch das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN), die Association franҫaise de normalisation (AFNOR) oder die Internationale Organisation für Normung (ISO) seit einigen Jahrzehnten durchgeführt wird, spielt allerdings in den Sphären der Kunst und Kultur selten eine Rolle. Das ist aus zwei Gründen überraschend: erstens bestimmen Normen in hohem Maße den Alltag des 21. Jahrhunderts, so etwa das Papierformat DIN A-4 oder die urbane Legende über die EU-Regelung zur Bananenkrümmung.7 Zweitens bescherte der Material Turn den Kunstwissenschaften ein intensives Interesse an künstlerischen Materialien jenseits von Bronze und Ölfarben. Sehr wohl lässt sich aber in der Architektur- und Designtheorie, ausgehend von der Zunahme genormter Bauteile und Herstellungsprozesse, ein zyklisches Interesse für die Ambivalenz ästhetischer und gesellschaftlicher Implikationen von Normen beobachten.8 Philipp Oswalt merkt dazu an: »Normen sind nicht neutral oder objektiv, sondern beinhalten eine implizite, quasi verborgene Agenda, der die sichtbare und explizite Dimension der Normen [...] untergeordnet ist.«9 Diese subkutanen politischen, militärischen und ästhetischen Implikationen von Normen thematisiert seit 2017 Carsten Becker in seinem Werk.

Normen im Werk von Carsten Becker

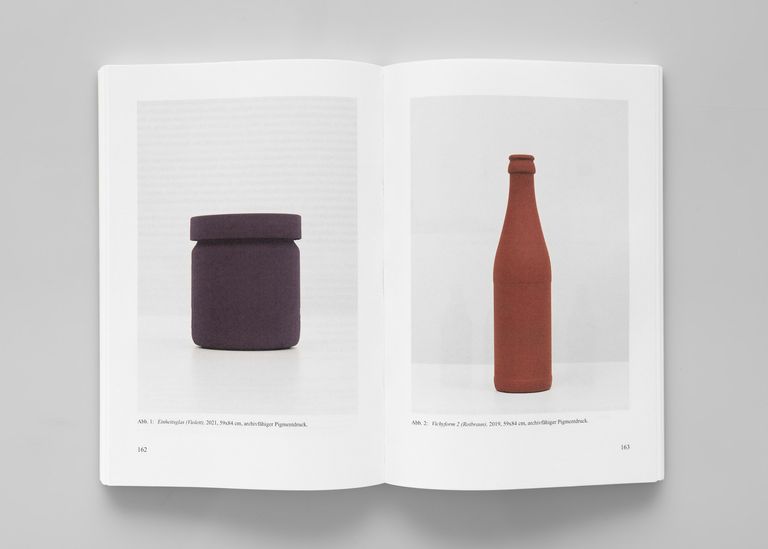

In DIN stellt Becker Normteile in den Mittelpunkt, die für militärische und wirtschaftliche Zwecke entwickelt wurden. In gerahmten Fotodrucken der Formate 42x59, 59x84 und 84x119 Zentimeter ist beispielsweise der 1924 normierte Keulengriff zu sehen, der als Bedienelement für Maschinen zum Einsatz kam, oder die Steinieform von 1953, als Bierflasche in der Alltagssprache auch ›Bombe‹ genannt. Beckers Objekten ist gemein, dass sie normiert wurden, um als Massenware auf verschiedenen Maschinen von unterschiedlichen Produzenten herstellbar zu sein. Sie alle folgen Normen des 1917 gegründeten DIN.10 Damals lag die Idee einer Vereinheitlichung der Welt der Dinge in der Luft, wie etwa das 1915 von der Dürerbund-Werkbund-Genossenschaft herausgegebene Deutsche Warenbuch belegt.11

Durch das komplexe technische Verfahren der Makroaufnahme, bekannt für seine gestochene Bildschärfe, lenkt Becker die Blicke der Betrachtenden auf die klare Form der Normteile. Einfachste Erklärung für ihr angenehmes Erscheinungsbild ist die Perfektion der achsensymmetrischen Konturen, so etwa die langgezogene, konvexe Wölbung des Keulengriffs, und die proportionale Komposition der Teile, so etwa im Verhältnis ein zu zwei Drittel bei den Flaschen in Euroform 2 (Olivgrün, Schokoladenbraun) (Abb. 4).12 Diese Stellvertreter der universellen Form erscheinen bei Becker als Apologeten der Schönheit industrieller Fertigung, als wäre Adolf Loos' Streitschrift Ornament und Verbrechen (1908)13 und Hermann Muthesius' Vorstellung von der »Norm der Guten Form«14 Wahrheit geworden. Mit dem Medium der Fotografie transferiert Becker diese Gebrauchsgegenstände in die Unendlichkeit eines weißen Raums, wie er den Betrachtenden etwa als White Cube der Kunstgalerie bekannt ist.15 Auf diese Weise ihrem Gebrauchskontext enthoben, sind die Wölbungen, Schwingungen, Rillen, Linien und Ecken der Objekte nicht zu übersehen. Als industrielle objets trouvés, als Archetypen von Alltagsgegenständen zeigt beispielsweise Vichyform 2 (Rotbraun) (Abb. 2) die Eleganz der aufstrebenden Form, Einheitsglas (Violett) (Abb. 1) offenbart ein anmutiges Wechselspiel aus Abrundungen und Kanten. Andere, wie die geschwungene Schwenkscheibe und der glatte Kugelknopf, strahlen in ihrer abstrakten Unkenntlichkeit eine erhabene Ruhe aus.

Zu diesem Eindruck tragen die von Becker gewählten Farben bei; erst durch sie verwandelt er das unendlich Wiederholbare in Einzelstücke, diffundieren sie durch Beckers Bearbeitung in die Sphäre der Kunst. Ihre matten Farben absorbieren das Licht, so dass die gestochen scharfen Umrisslinien sie flach erscheinen lassen. In der Binnenform lenken die Farben den Blick jedoch auf die dreidimensionalen Verschattungen und Lichtpunkte dieser Alltagsskulpturen.

Becker lackierte die Stellvertreter dieser Universalformen mit Tönen aus der deutschen Farbsammlung RAL, die nach dem 1925 gegründeten Reichsausschuss für Lieferbedingungen benannt ist.16 Sie verzeichnet bis heute Farbtöne, die von den deutschen Behörden und dem Militär genutzt werden. Obwohl angelegt auf unendliche Wiederholung, waren einige dieser RAL-Farben endlich: So wurde RAL 4000, das Violett des 1928 bis 1939 verkehrenden Luxuszuges Rheingold auf Beckers Einheitsglas, und Dunkelgelb, die zur Tarnung gegen Infrarot-Nachtsichtgeräte genutzte Farbe seines Kugelknopfs, nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Farbregister gestrichen. Andere Farbtöne haben zwar in der Farbsammlung überdauert, erfuhren jedoch, wie etwa Schwarzgrau (auch Panzergrau genannt) oder Elfenbein, Veränderungen in Rezeptur und Farbwirkung.

Historische Kontexte als Aspekt konzeptueller Fotografie

Carsten Becker ging diesen verschütteten Normfarben des Krieges nach: Für die Serie RAL (2017—2021) arbeitete er mit Jürgen Kiroff aus Fürth zusammen, der 2009 das Archiv des Deutsche Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) übernahm, Nachfolgeeinrichtung des Reichs-Ausschusses für Lieferbedingungen. Mithilfe alter RAL-Farbkarten, Rezepturen und Archivunterlagen rekonstruierten sie die Tonalität der nicht mehr oder nicht mehr im Originalton verfügbaren Farben. Da Bestandteile davon heute nicht mehr hergestellt werden, bedurfte es zahlreicher Versuche bis zum Erreichen einer authentischen Annäherung an die historische Farbwirkung.17 Dieser ging Becker auch in der darauffolgenden Bildserie Agfacolor (2018—2021) auf die Spur, die sich aus Farbdiapositiven deutscher Propagandasoldaten in den 1930er Jahren speist.

Bei Beckers Recherchen für die Serie DIN wurde deutlich, dass nicht nur die Verwendungsgeschichte der RAL-Farben zum Teil unerforscht ist, auch die Historie zahlreicher DIN-Normen lässt sich nur schwer rekonstruieren.18 Becker machte dennoch zahlreiche Normteile ausfindig, die während des Zweiten Weltkrieges normiert wurden oder für Waffen und Kriegsgeräte im Einsatz waren, wie etwa der 1937 normierte Kugelknopf. Dazu gehört auch die Vichyform, benannt nach Vichy, dem französischen Quellwasserkurort und Sitz des mit den Nationalsozialisten kollaborierenden Regimes von General Pétain sowie Außenstelle der von Deutschland reglementierten AFNOR;19 die Flaschenform wurde erstmals 1942 durch DIN normiert. In Beckers konzeptueller Fotografie scheinen diese historisch-militärischen Kontexte unmittelbar unter der makellosen Farbschicht und in den Schatten der perfekt geformten Metallteile zu liegen.20

Becker, dessen Großväter am Zweiten Weltkrieg teilnahmen, macht mit künstlerischen Mitteln die Verquickung von technischer Standardisierung, normiertem Krieg und ästhetischer Effizienz offenbar. Tatsächlich sind einige der frühesten Beispiele für Normung im Umfeld des Militärs zu finden, etwa wenn die Infanteristen des kurbrandenburgisch-preußischen Heeres durch kurfürstlichen Erlass ab 1691 ausschließlich blaue Uniformjacken tragen durften.21 Von diesem präindustriellem Verständnis von Normung als gedankliches Kind der Normalisierung rührt nicht zuletzt die Verknüpfung des Normalen mit dem Idealtypischen her, wie sie in Kants »ästhetischer Normalidee« und Carl Gustav Carus' Konzept von ›Schicksal‹ anklingt.22 Die Rüstungsbranche war somit von Beginn an Innovationstreiber für Standardisierung: in den Koalitionskriegen profitierte die französische Armee von ersten normierten und dadurch austauschbaren Waffenbestandteilen, die der Büchsenmachermeister Honoré Blanc ab 1785 in Massenproduktion für Musketen herstellen ließ. Normierung mit dem Ziel der beliebigen Austauschbarkeit bedeutete in dieser frühindustriellen Zeit meisterhaftes handwerkliches Können und war daher teuer, zahlte sich aber in Form von militärischer Überlegenheit aus: Blanc führte ein, dass handgefertigte Teile mithilfe von Schablonen, Lehren und Mastermodellen möglichst gleichbleibend gefertigt wurden.23 Militär und Industrie inspirierten sich im Folgenden wechselseitig: Um 1800 erfand der Engländer Henry Maudslay eine Drehbank für standardisierte Schraubengewinde, auf die jede Mutter derselben Größe passte. Häufig wird diese Begebenheit, oder sogar erst Joseph Whitworths 1841 gehaltener Vortrag On an Uniform System of Screw Threads, als Geburtsstunde der Normierung genannt, die frühen militärischen Implikationen der Normierung außer Acht lassend.24 An diesem Konnex kann jedoch kein Zweifel sein: Der Normenausschuss der deutschen Industrie, Vorgänger des DIN, wurde am 22. Dezember 1917 auf Initiative des Königlichen Fabrikationsbüros für Artillerie gegründet.25 Im März 1918 veröffentlichte sie die symbolisch bedeutsame DIN-Norm 1 »Kegelstifte«: vielseitig verwendbare Objekte, die sowohl im Maschinenbau als auch in Waffen wie dem Maschinengewehr 08/15 zum Einsatz kamen.26 Auch während des Zweiten Weltkriegs lagen Normen hoch im Kurs: 1939 wurden DIN-Normen gesetzlich verbindlich. DIN konkurrierte allerdings mit NS-Einrichtungen um die eigene Wirkung auf die kriegswichtige Effizienzsteigerung, etwa mit dem 1938/39 für Rüstungszwecke gegründeten Reichsausschuss für Leistungssteigerung (RfL) sowie dem Reichsausschuss für Lieferbedingungen, der ursprünglich nur auf dem Gebiet der Qualitätsstandards tätig gewesen war. Wie 1917 war DIN aber auch diesmal für das Militär von hohem Wert: Kriegsgerät wie das MG 34, Granaten und Flugzeugtypen wurden fortlaufend normiert und die Verwaltung der besetzten Gebiete und Konzentrationslager konnte durch DIN-Standardisierungen in der Datenverarbeitung erst ihre schwer begreiflichen Ausmaße erreichen.27

Militär, Form und Farbe

Diese militärischen Material- und Effizienzschlachten des Zweiten Weltkrieges, die auch in seiner Familie Narben hinterlassen haben, sucht Carsten Becker in seinem Werk durch ihre stummen Mittäter zu begreifen. In der Perfektion seiner Fotografien und in der Schönheit der normierten Formen fördert Becker einen beklemmenden Unterbau zu Tage. Seine Arbeiten legen die Verstrickungen des modernistischen Formdiskurses mit dem Grauen des Holocaust offen, sie zeigen die Verflechtungen schöngeistiger Farbenlehren mit dem menschenverachtenden Regime des Nationalsozialismus. Bei Carsten Becker sind Formen und Farben nicht universell und unpolitisch, sondern Bestandteile der visuellen, sozialen und politischen Rhizome, die im Alltag des 21. Jahrhunderts beispielsweise als ›Vichyform‹ wieder ans Licht treten. Trotz aller Detailtreue erfüllen Beckers Fotos den Glauben an die Wahrhaftigkeit des technischen Mediums der Fotografie somit nicht.28 Stattdessen stimuliert er zur Wahrnehmung der kontextuellen Zusammenhänge: die Betrachtenden sind aufgefordert, das innerbildliche Geflecht aus White Cube, technischer Form und fotografierter Farbe selbst zu dechiffrieren.

Footnotes

-

Vgl. Jürgen Link: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, Opladen und Wiesbaden 1998, S. 191f. ↩

-

Siehe etwa Philipp Zitzlsperger: Das Design-Dilemma. Zwischen Kunst und Problemlösung, Berlin 2021. ↩

-

Vgl. duden.de, https://www.duden.de/rechtschreibung/Norm [abgerufen am 10.02.2022]. Die übrigen dort aufgeführten Bedeutungen, etwa die Regeln für das Zusammenleben der Menschen und die Rechtsnorm, werden hier nicht behandelt. Zur Bedeutung der Norm als Durchschnittswert im Sinne von Normalität, siehe etwa Link: Versuch über den Normalismus; Daniela Döring: Zeugende Zahlen: Mittelmaß und Durchschnittstypen in Proportionen, Statistik und Konfektion, Berlin 2011. ↩

-

Vgl. auch die Bedeutungsverschiebung des Wortes ›Muster‹, das ursprünglich ›Beispiel‹, ›Modell‹ oder ›Matrix‹ meinte. Ernst Hans Gombrich: The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art, Oxford 1979, S. x. ↩

-

Vgl. Mimi Hellman: »The Joy of Sets. The Uses of Seriality in the French Interior«, in: Dena Goodman, Kathryn Norberg (Hg.): Furnishing the Eighteenth Century. What Furniture Can Tell Us about the European and American Past, New York 2007, S. 129—155. ↩

-

Vgl. Hubertus Butin: »Serialität«, in: Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, hg. von Dems., Berlin 2014, S. 314—319. ↩

-

Vgl. Aaron Clamann: »Gurke, Pizza, Tageslicht — die sechs schrägsten EU-Regeln«, in: Der Westen, 24. März 2017, https://www.derwesten.de/panorama/gurke-pizza-tageslicht-die-sechs-schraegsten-eu-regeln-id210040297.html [abgerufen am 09.02.2022], Anonym: »Gibt es Normen für die Krümmung von Bananen und Gurken?,« in: Hungry for Science, 30. April 2020, https://www.openscience.or.at/hungryforscienceblog/gibt-es-normen-fuer-die-kruemmung-von-bananen-und-gurken/ [abgerufen am 09.02.2022]. ↩

-

Siehe u.a. Themenheft »Norm — Architektur«, Arch+ 233 (2018); Themenheft »Standard«, Bauhaus 10 (2018); Timo de Rijk: Norm = Form, On Standardisation and Design, Den Haag 2015 (Kat. Ausst.); Zitzlsperger: Das Design-Dilemma. ↩

-

Philipp Oswalt: »Normkulturen«, in: »Norm — Architektur«, Arch+ 233 (2018), S. 18—19, hier S. 19. ↩

-

Vgl. Günther Luxbacher: DIN von 1917 bis 2017. Normung zwischen Konsens und Konkurrenz im Interesse der technisch-wirtschaftlichen Entwicklung, Berlin, Wien und Zürich 2017; DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hg.): Eine bewegliche Ordnung. 100 Jahre DIN 1917—2017, Berlin, Wien und Zürich 2017. ↩

-

Vgl. Zitzlsperger: Das Design-Dilemma, S. 165; Heide Rezepa-Zabel: »Neuere Forschungser‐ gebnisse zum Deutschen Warenbuch«, in: museumsderdinge.de, https://www.museumderdinge.de/institution/historisches-kernthema/neuere-forschungsergebnisse-zum-deutschen-warenbuch [abgerufen am 12.02.2022]. ↩

-

Vgl. Immanuel Kants Versuch, Schönheit protonormalistisch zu bestimmen, indem er die Durchschnittsmaße von 1000 vermessenen Männern dafür nehmen wollte. Link: Versuch über den Normalismus, S. 196. ↩

-

Vgl. Adolf Loos: »Ornament und Verbrechen«, in: Ders.: Sämtliche Schriften in zwei Bänden, Bd. 1, hg. von Franz Glück, Wien und München 1962, S. 276—288. ↩

-

Zitzlsperger: Das Design-Dilemma, S. 172. ↩

-

Vgl. Brian O'Doherty: In der weißen Zelle, Berlin 1996, S.10—11.\ ↩

-

Vgl. DIN (Hg.): Eine bewegliche Ordnung, S. 30. ↩

-

Gespräch mit Carsten Becker, 4. Januar 2022. ↩

-

(Eigen-)Publikationen wie Luxbacher: DIN von 1917 bis 2017, oder auch JoAnne Yates und Craig N. Murphy: Engineering Rules. Global Standard Setting since 1880, Baltimore 2019 streifen nur in Einzelfällen die Historie einzelner Normen. ↩

-

Vgl. Luxbacher: DIN von 1917 bis 2017, S. 255—256; Alain Durand: AFNOR: 80 années d'his‐ toire, La Plaine-Saint-Denis 2008. ↩

-

Vgl. Johannes Meinhardt: »Konzeptuelle Fotografie«, in: Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, hg. von Hubertus Butin, Köln 2014, S. 160—163. ↩

-

Vgl. Link: Versuch über den Normalismus, S. 190. ↩

-

Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin 1790, § 17, Erster Teil, I. Abschnitt, 1. Buch; Carl Gustav Carus: Göthe. Zu dessen näherem Verständniß, Leipzig 1843 (https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10068545?page=7). Siehe auch Link: Versuch über den Normalismus, S. 196f. ↩

-

Bereits Blancs Vorgänger Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval hatte erste Standardisierungen eingeführt. Vgl. Jean-Louis Peaucelle: »Le fusil des XVIIIe et XIXe siècles«, in: Gérer et com‐ prendre 80 (2005), S. 58—75 (http://www.annales.org/gc/2005/gc80/058-076peaucelle.pdf); Peter Kramper: The Battle of the Standards. Messen, Zählen und Wiegen in Westeuropa 1660— 1914, Berlin und Boston 2019. ↩

-

Joseph Withworth: »On an Uniform System of Screw Threads«, in: Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers 1 (1841), S. 157—160, doi:10.1680/imotp.1841.24994; vgl. Yates/Murphy: Engineering Rules, 2019, S. 29; Martin Klein: Einführung in die DIN-Normen, Stuttgart 1985. Siehe auch Werner Sombart: Krieg und Kapitalismus, München 1913. ↩

-

Vgl. Luxbacher: DIN von 1917 bis 2017, S. 50—52. Siehe auch Peter Berz: 08/15. Ein Standard des 20. Jahrhunderts, München 2001. ↩

-

Vgl. DIN (Hg.): Eine bewegliche Ordnung, S. 24—28. ↩

-

Vgl. Luxbacher: DIN von 1917 bis 2017, S. 215—226, 246—250 und 263—270. 34 Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt am Main 1989, S. 117—118. ↩

-

Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt am Main 1989, S. 117–118. ↩

Erschienen in

Kunst und Werk: Jahrbuch Technikphilosophie 2022, hrsg. Alexander Friedrich et al., Baden-Baden 2022, S. 157 – 173, ISBN 978-3-8487-7300-8

Beitrag als PDF vom Nomos Verlag ↗ | Ganze Ausgabe bestellen ↗

Errata

Folgende Korrekturen wurden hier vorgenommen:

- "Elsworth Kelly" korrigiert zu "Ellsworth Kelly"

- "Philipp Oswald" korrigiert zu "Philipp Oswalt"

- Zwischenüberschriften aus dem ursprünglichen Manuskript wurden zur besseren Lesbarkeit ergänzt.